O様邸 姫路市飾東町(新築住宅)

詳細はニルバホーム姫路常設展示場までお問い合わせ下さい。

→ニルバホーム姫路常設展示場へのアクセス

現場写真

-

※お客様のご要望が無いかぎり、ご自宅訪問・ダイレクトメール等行っておりません

設備設置工事:システムキッチン 2016.9.3

-

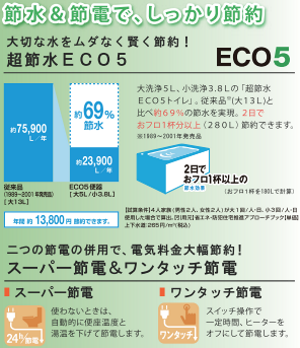

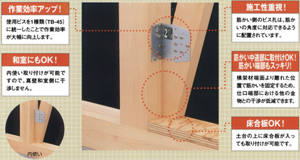

システムキッチン LE の特徴

-

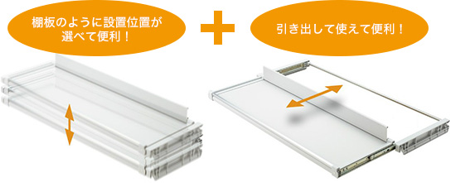

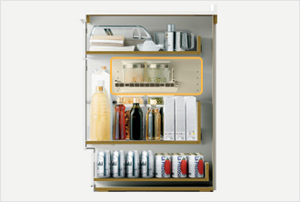

どこでもパレット

-

どこでもパレットとは?

- 棚板のように簡単に位置を変えられるのに、引き出して使える、これまでにない便利な収納です。

- 耐荷重は10kg、収納奥行きは25.9cmあり、収納力がいちだんとアップします。

-

引き出してさっと

- 前にスライドする引き出し式ですので、無理な姿勢で手を伸ばしたりする必要がなく、さっと出し入れできます。

- 工具を一切使わず簡単着脱・移動

- どこでもパレットは、工具を一切使わずに着脱でき、ご購入後でもお好きな設置高さが選べます。

- 引き出しの上部空間を有効利用

- デッドスペースになりがちな引き出しの上部空間を、便利な平置き収納スペースに。

- 取り外すことも

- 大きな寸胴鍋を収納したいときなどは、どこでもパレットを外すという使い方もできます。

設備設置工事:トイレ 2016.8.17

内装工事:クロス(壁紙)張り工事 2016.8.5

- 施工は下地処理から始めます。石膏ボード面の素地ごしらえは、乾燥、汚れ付着物除去、穴埋めパテかい、研磨紙ずり、吸い込み止めと進めます。

- 張付けは,壁紙を下地に直接張り付けるものとし、たるみ、模様等の食違いのないよう、裁ち合わせて張り付けます。

- 具体的には、ブラシ等を使用し、クロス表面をこすって中に入った空気を外へ出し、ヘラを当ててカッターで不要な部分をカットし、1枚目を張り付けていきます。2枚目を張る際には、1枚目と隣り合う部分を同じく1cmほど重ねて張っておき、2枚重ねてカットします。つなぎ目にローラーをかけて密着させると、ジョイント部分は、ほとんど目立ちません。

- 最後に、防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には、適切な表示(シール貼り)を行います。

- クロスを張る際に欠かせない道具が、自動糊付け機と呼ばれる機械です。使用方法は、まず接着剤を水で溶いて攪拌し、機械に入れます。クロスの材料を、機械の裏側にセットします。機械の回転式のカッター部分で、クロスが自動でカットされ、材料に接着剤がローラーで塗布されて出てきます。その後、接着剤がクロス表面につかないように、つづら折りに保管しておきます。

-

壁紙素材の特徴

-

素材について

- 住宅で一般に用いられる壁紙は、ビニル壁紙であり、以前は織物壁紙も多く使用されていました。 そのほかには、加工紙、和紙などの紙壁紙や木を薄くスライスし裏にアルミと紙を張り合わせた木質壁紙、ガラス繊維、オレフィンなどを使用した環境対応壁紙などもあります。

-

ビニル壁紙

- プリントやエンボス加工など多様な加工が可能な、ポリ塩化ビニルを素材とした現在の主流の壁紙です。

-

長所

- 量産性に優れ、他の壁紙に比較して安価に供給されます。 また素材の特性から、様々な色・柄・テクスチャーの商品が生産可能であり、施工性にも優れています。

- 汚れのふき取りやすさや耐薬品性にも優れますが、薬剤等の配合により消臭や抗菌・汚れ防止など様々な付加価値をもたせることも可能です。

-

SV規格

-

SV規格とは

- 壁紙製品規格協議会(SV協議会)が、人々がより安全に健康で快適な暮らしを営める環境作りに適合した壁紙製品の供給を目的に、ドイツ品質保証壁紙(RAL基準)や日本工業規格JIS A-6921(壁紙)の品質基準を充分考慮し、より高い安全性を追及すべく独自の検討を加えて作成された自主規格です。

外壁仕上工事 2016.7.30

- 透湿防水シートの施工の後、胴縁を施工していきます。

- 通気胴縁で通気層を確保することができるので、外壁内部を空気が流れることができて壁内結露を抑制する働きがあります。

- これを外壁通気工法といい、最近の住宅の多くで採用されている工法です。外壁の仕上げ材はサイディングです。

- 胴縁の上にサイディング材を施工していきます。サイディングを外壁面の一番下から順に施工していきます。1枚目を設置した時点で金物もしくは釘で胴縁にしっかりとめ、2枚目のサイディングをその上に一部を重ねるように設置します。そしてまた金物(または釘)で胴縁にとめます。これを繰り返して上までサイディングを施工していきます。

- 全てのサイディングを設置した後に、サイディングの左右をしっかりコーキングしておきます。

-

ニチハ 窯業系サイディング

- 窯業系サイディングとは、セメント質と繊維質を主な原料にして、板状に形成したものです。モルタルに比べて工期が短く、柄や色などのバリエーションが豊富なことから、窯業系外壁材が主流になっています。現在では、新築戸建ての10棟に7棟の外壁材が窯業系サイディングです。

-

特徴

-

▷上質な仕上がり!豊富なデザイン!

- リアルな仕上がりと多彩なラインナップは、ニチハ独自の塗装技術から生まれています。複数の色を重ねた奥深い色調で自然の凹凸感をつくりだし、限りなく本物の風合いや色柄に近い外壁材に仕上げています。

-

▷美しく、快適な住まいづくり

- 建てた時の美しさを保ちたい。そのカギは塗装にあります。ニチハでは、抜群の耐候性で色あせに強い「プラチナコート」や、外壁の汚れを雨で落とすセルフクリーニング機能「マイクロガード」などを採用。美しさを長期間にわたって保ちます。

-

マイクロガード

- わが家の外観をいつまでも美しく保ちたいという願いから、雨水で汚れを落とすマイクロガードは誕生しました。マイクロガードは、空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れの元となる物質を水分子膜の上に付着させます。雨が降れば、汚れは雨とともに洗い流され、外壁はいつもスッキリ。マイクロガードは、雨の力で住まいの美しさを持続させます。

-

マイクロガードの特徴

-

・雨で汚れを洗い落とすセルフクリーニング機能

- マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせるセルフクリーニング機能。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。

-

・日陰だって、夜だって、施工直後から効果を発揮

- マイクロガードは、光に関係なく親水性を発揮するので、日当たり面だけでなく、日陰面や夜間、そして季節に関係なく効果が持続します。また、ニチハの工場から出荷された時から防汚機能を発揮するので安心です。摩擦などの外的要因がなければ、塗膜の耐候性同様の期間、効果が期待できます。

-

▷安心&快適な住まいの実現

モエンサイディング-Mの特徴

-

・高強度

- モエンサイディング-Mは、優れた強度性能を持ちます。

-

・高靱性

- 靱性とは材料のねばり強さを表す言葉ですが、モエンサイディング-Mは高い靱性を保っており、割れにくい材料です。

-

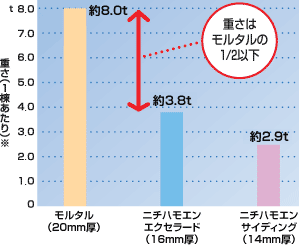

・地震時の住まいの負担を軽減

- 外壁材が重いと、地震時に住まいに大きな負担がかかります。ニチハの外壁材なら1棟あたりの重さは、モルタル塗の1/2以下。地震時の住まいにかかる負荷を軽減します。

-

・防・耐火性

- ニチハは日本で初めて「防火外壁材」を開発。火災に強く、被害を最小限に抑えます。

- 住宅の様々な性能基準を示した「日本住宅性能表示基準」では、外壁材の火熱を遮る時間の長さを評価した「火災時の安全に関する耐火等級」が定められています。この等級において、ニチハの窯業系外壁材は最高等級である4等級、または3等級に対応し(一部商品を除く)、不燃材料、準不燃材料として国土交通大臣の認定を受けています。ニチハ外壁材を使用した構造は、優れた火災安全性を有しており、防・耐火構造の国土交通大臣認定を取得しています。

-

・安全性

- 外壁材(内壁材)の全商品に石綿(アスベスト)を使用していません。

- ニチハは、業界に先駆けて昭和56年5月以降、発ガン性が指摘されている石綿を原材料として使用していません。住む人はもちろん、建築現場で働く人にもやさしい商品をお届けしています。

内装工事:プラスターボード(石膏ボード)張り 2016.7.22

- 壁天井に、PBを張っていく工事です。

- 現在、建築物の内装工事における壁及び天井の下地材のほとんどが、このPB(プラスターボード)を使用しています。

- プラスターボードとは、芯材に石膏を入れ、その両面と側面をボード用紙で被覆した板を称し、耐火・防火・遮音性能を有しています。

- 石膏ボードとも呼ばれています。厚さは一般的に、9,12,15,21mmとあります。

- 下地材として使うものと、表面に化粧シートを張って仕上げたものがあり、どちらも壁・天井などに使われます。

- 最初に、石膏ボードを壁の寸法にあわせてカットします。

- 道具は、カッターを使用し、表面部分に切れ目をつけて、裁断します。

- このあと、切断面の石膏部分の凹凸を、やすりで滑らかにします。ここまでの作業の後に壁天井にボードを張り付けていきます。

-

プラスターボード(せっこうボード)

- 標準タイプせっこうボード

- 室内の壁・天井に最も多く使われている建築材料で、ペイント塗装、クロス張り仕上げの下地材として使われています。

システムバスルーム設置工事 2016.7.8

床養生材設置:吸ホル養生ボード 2016.7.1

-

ダイケン 吸ホル養生ボード

施工時に床材を保護する養生材

- 優れたクッション性で施工時にフロアーをしっかり保護します。ホルムアルデヒドを吸着するので、施工時はもちろん施工後の健やかな住まいづくりに貢献します。

- 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。

- ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。

- 表面にすべり防止処理済みで、現場の安全性に配慮。

- 撥水処理加工を施しており、表面の水濡れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。

-

製品仕様

- 表面: 通気性撥水剤塗装

- 裏面: ホルムアルデヒド吸着処理

- 各種認定:グリーン購入法おける特定調達品目です。

- エコマーク認定商品 第05111013号

- リサイクルマーク認定商品(日本繊維板工業会)JFP-M009

階段工事:2016.7.1

-

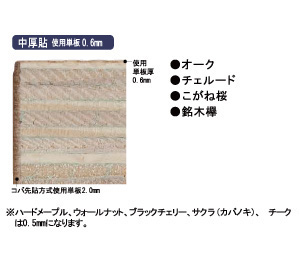

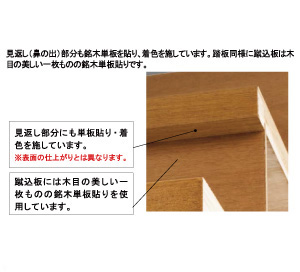

ウッドワン LV階段

- ウッドワンのLV階段は強度と耐久性を追求した単板積層板を基材に、銘木突板を化粧貼りした部材です。

-

厚貼りへのこだわり

- 同じ箇所を踏む回数が多くなる階段の踏板にふさわしい耐久性を追求すると、厚貼りへのこだわりに辿り着きました。表面単板厚0.3mmが一般的なフロアーの約2倍の厚単板を使用しているので、下地の色を拾うことなく、いつでも木味をお楽しみいただけます。

-

貼り方へのこだわり

- 2mmの面取りを施すことで、傷みやすい角面を保護するとともに、まさかの時にも安心・安全な仕上がりになっています。

-

意匠性へのこだわり

- 基材は、単板を同一繊維方向に積層貼りしたもので、強度、耐久性、経済性を合わせ持った寸法安定性の高い単板積層板を採用。また、意匠にも可能な限り配慮しました。見返し(鼻の出)部分に着色し、踏板部分との違和感を感じないように仕上げるだけでなく、人の目線を集める蹴込板には、一枚ものの銘木単板貼り。細部の仕上がり品質にこだわる姿勢は、発売以来30年以上変わらないウッドワンスダンダードです。

外部建具工事:アルミ樹脂複合サッシ Low-e複層ガラス 2016.6.14

-

- 外部建具を設置します。

- アルミ樹脂複合サッシ LowE複層ガラスです。

-

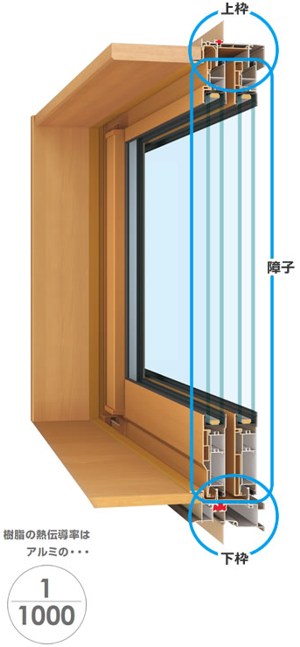

アルミ樹脂複合サッシ マディオJ

基本性能

-

○断熱性能

-

上下枠(室内外)分離構造

- 樹脂カバーと樹脂アングル構造に加え、内レールの外側に断熱樹脂を設けることにより、室内外を分離、熱を伝えにくくし結露の発生を抑えます。※引違い窓のみ

-

上・下框に空気層を設けた断熱障子

- 複層ガラスに加え、障子の室内側を樹脂製にし、さらに框に空気層を設けたので、断熱効果だけでなく結露の発生も大幅に抑えます。

-

断熱性能を確保する複層ガラス

- ガラス溝幅を26mmとすることで、空気層12mm以上を確保し、室外の熱を室内に伝えにくくしています。

-

○防露性

-

ガラス面や枠まわりの結露の発生を抑える

- 熱を伝えにくい樹脂アングルと複層ガラスの採用で、結露による内装材の腐食やカーテンの汚れを抑えます。

- アングル部には結露が発生しています。

- 樹脂アングル部には、結露の発生がほとんど見られません。

-

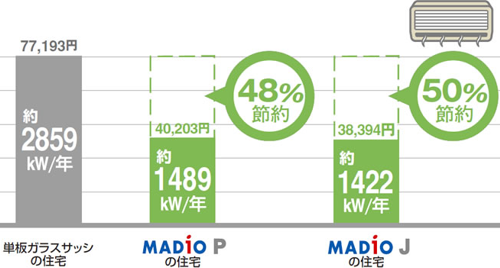

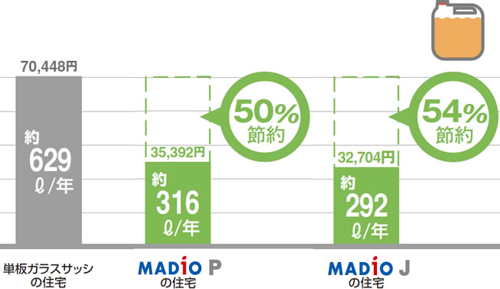

○経済性

-

断熱効果で冷暖房費を節約!

- 断熱サッシにより、冷暖房効果が向上し、省エネルギーになります。

- 冬の暖房時に熱が逃げにくく、夏の冷房時には外からの熱を抑えるので冷暖房費を大幅に節約

- 単板ガラスサッシとマディオの年間電力消費量(冷暖房費)の比較

- 単板ガラスサッシとマディオの年間電力消費量(暖房費)の比較

-

○耐風圧性能 S-3等級

-

最大瞬間風速50m/sの非常に強い台風に耐えます。

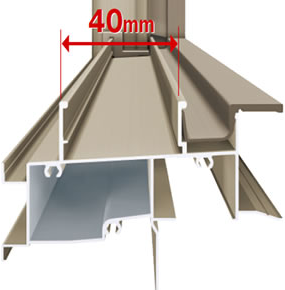

- 枠のレール間隔を40mmまで広げ、召合せ框形状を大きくすることで、標準でS-3等級(※一部商品・サイズを除きます。)となります。

-

○水密性能 W-4等級

-

1時間あたり240mm(※)の降雨に風速30m/s程度の風が吹いても室内への雨水の浸入を軽減します。

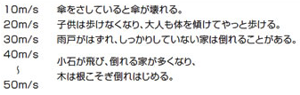

- 下枠ホロー部の面積拡大や、止水ピース、バッフルプレートなど、数々の水密対策を施し、W-4等級の水密性を保持しています。

-

内外レールの高さが同一でも高水密。

- 内外レールの高さを同一にし、内はめ、内はずしが可能なバリアフリー構造でも、W-4等級の水密性能をクリアしています。

-

○気密性能 A-4等級

- 高い気密性能が遮音性能をさらに高めます。

-

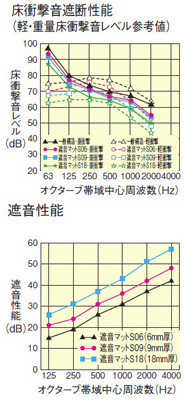

○遮音性能

-

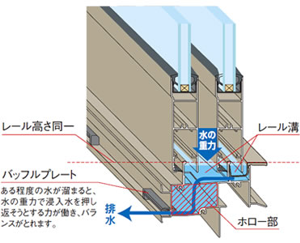

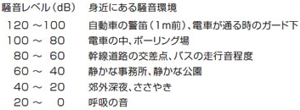

屋外からの騒音を25dB~30dB軽減します。

- 高い遮音性能が屋外からの騒音を下げ、快適な室内環境をつくります。また、室内からのピアノなど大きな音が外にもれるのも軽減します。

-

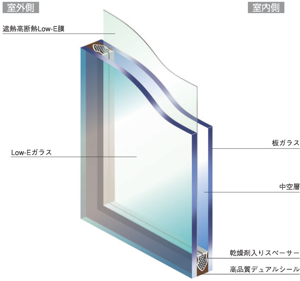

LowE複層ガラス(遮熱低放射複層ガラス)ペアマルチレイボーグ

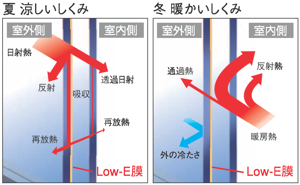

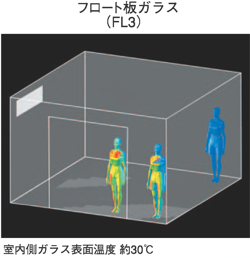

- 室外側ガラスを遮熱高断熱Low-E膜でコーティングした遮熱低放射複層ガラスです。日射エネルギーを大きく反射するうえに、ガラス自体が吸収したほとんどの熱を室外へ放出し、夏の冷房効果を高めます。

- さらに冬は高断熱性能を発揮。室外の冷たさを室内に伝えにくく、室内の暖かさを室外に逃しにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。

-

特 長

-

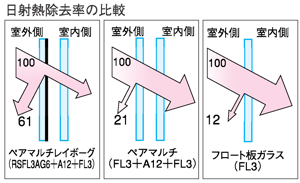

1 遮熱性

- 窓ガラスを通して入ってくる日射熱量を約60%カットします。その性能はフロート板ガラスの約5倍、一般複層ガラスペアマルチの約3倍。そのため夏の冷房負荷を軽減し、省エネに大きな効果を発揮します。

-

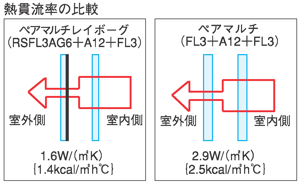

2 高断熱性

- Low-E膜と中空層の働きで高断熱性能が発揮されます。そのため室内の熱が逃げにくく、室外の冷気も室内に伝えにくいため、同じ暖房温度でも暖房効果に差ができ、お部屋の暖かさが違います。

-

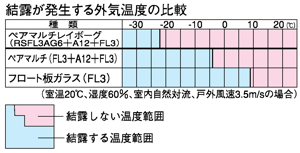

3 結露軽減

- 室内と室外に大きな温度差ができることで、ガラス面に結露が発生することがあります。ow-E膜と中空層による優れた断熱性能によって室内側のガラスの表面温度が下がりにくいため、一般複層ガラスペアマルチと比較しても、さらに結露軽減効果に優れています。

-

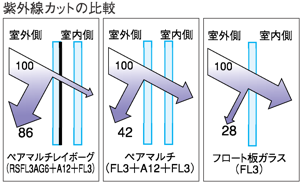

4 紫外線カット

- 太陽の光に含まれる紫外線は、家具・カーテン・壁の色褪の原因になります。Low-E膜の効果で、その紫外線の約86%をカットします。

-

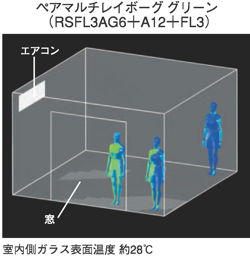

5 快適な室内環境

- 夏は、日射熱の侵入をおさえるので、冷房効率を向上させ、室内を涼しく快適な環境をつくります。また冬は、暖房をしていても暖かいからだの表面から窓ガラス付近の冷気に熱を奪われ寒く感じる「冷輻射」や、足元が冷え冷えする「コールドドラフト現象」をやわらげます。

-

サーモグラフィによる体感温度の比較

床工事:床防音用下地 2016.6.14

断熱工事:天井 2016.6.2

- グラスウールの断熱材を天井に敷き詰める工法です。このときも断熱材の隙間が生じないように丁寧に施工します。

-

グラスウールの概要

グラスウールはリサイクル素材

- グラスウールはガラスを原料としています。その原料の80%以上が建築現場、家庭などから回収される資源ごみからなるリサイクルガラスを使用しています。

-

グラスウールの製造方法

- グラスウールは、高温で溶融したガラスを遠心力等で吹き飛ばし、綿状に繊維化したものです。製造方法は、縁日などでおなじみの綿菓子をつくる原理と基本的には同じです。その後、バインダ(結合剤)を吹きかけ、オーブンで熱することにより成形され製品となります。

-

幅広い用途で快適な生活を支えています

- グラスウールは、断熱性、保温・保冷性をはじめ吸音性にも優れた素材です。そのため、住宅用の断熱材をはじめとして、ビル建築などにおける空調ダクト、給排水管の保温・保冷材、音楽ホール、体育館、スタジオ等の吸音材、高速道路における防音壁など幅広い用途で使われ、快適な生活を支えています。

-

グラスウールによくある誤解

-

1.身体に悪そう?

-

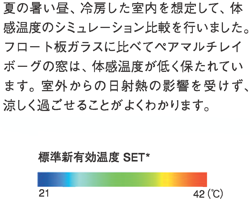

アスベストとは全く別物

- しばしば発がん性のある天然鉱物繊維アスベストと混同されることがありますが、グラスウールは全く別の素材です。グラスウール断熱材にアスベストが含まれたことはこれまで一度もありません。

-

吸い込んでも大丈夫

- グラスウール断熱材は躯体に充填されることが一般的なので、室内外の空気を汚すことはありません。

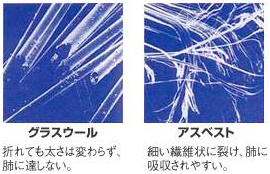

- 仮に、わずかに飛散している繊維を吸い込んだとしても、グラスウール の繊維は直径4~9ミクロンと太いため、鼻や気管支でほとんど除去されます。万一肺まで入っても生体の防御機構により速やかに排出されます。

-

コーヒーより発がん性がない

- 物質の発がん性評価機関「IARC」(国際がん研究機関)による評価では、グラスウールはコーヒーよりも危険のないレベルに位置づけられ、発がん性がない ことが認められています。

- また、これまで世界中で50年以上にわたり安全に使用されており、製造・施工現場の実態調査でも問題ないことが確認されています。

-

ホルムアルデヒドの心配なし

- 住宅の汚染化学物質として注目されるのがホルムアルデヒドですが、合板や塗料、接着剤に比べ、グラスウールから発生するホルムアルデヒド量は極めて 少ないものです。

- ホルムアルデヒドの発散速度に応じた区分「ホルムアルデヒド等級※」でも最高になるF☆☆☆☆に該当し、一切の制限なく安心して使用でき ます。

-

2.発泡プラスチック系より断熱性能が劣る?

- 熱伝導率の数値だけを見て、「発泡プラスチック系のほうがグラスウールより優れている」と判断するのは大きな誤解です。通常、グラスウールは発泡プラス チック系よりはるかに厚みを持って使用され、断熱材の厚みは断熱性能にそのまま比例します。厚みを考慮した一般的な施工時の断熱性能では、グラスウール が最も優れた断熱材と言えます。

-

3.内部結露が起きやすい?

-

グラスウールは湿気を吸わない

- 繊維と繊維の間に空気を含んだグラスウールは、周囲の湿度に同調して断熱材内に湿気が出たり入ったりすることがありますが、もともと吸湿性を持たない無機質材料であり、素材そのものが湿気を吸うわけではありません。「グラスウールは湿気に弱いため、内部結露の原因になる」というのは誤解です。

-

内部結露は過去の知識不足と不適切な施工が原因

- 断熱材に隙間があったり防湿が不十分だったりすると、湿気が壁などの内部に侵入し、内部結露が発生しかねません。かつては知識不足や不適切な施工が原因で こうしたトラブルが発生していました。

- グラスウール以外の断熱材でも施工が適切でないと結露が発生する可能性はあり、正しい施工こそが結露を防ぐ唯一の方法といえます。

-

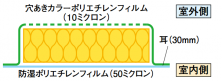

マグオランジュ

- 用途:住宅用断熱材

- 仕様(室内側):防湿ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚)

- 仕様(室外側):穴あきカラーポリエチレンフィルム

-

- JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した防湿フィルム付断熱材

- 断熱等性能等級4に対応

- 優良断熱材認証制度(EIマーク)を取得

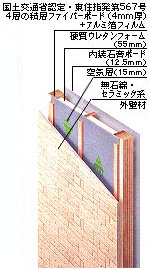

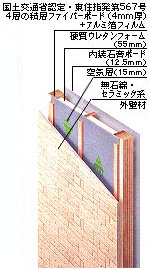

断熱工事:外壁 2016.5.30

- 隙間なく丁寧に施工します。今回は耐震パネル仕様のため硬質ウレタンフォームを使用します。

-

硬質ウレタンフォーム

- 硬質ウレタンフォームとはイソシアネート基を2個以上有するポリイソシアネートとヒドロキシル基を2個以上有するポリオールを、触媒、発泡剤、整泡剤などと一緒に混合して、泡化反応と樹脂化反応を同時に行わせて得られる、均一なプラスチック発泡体です。

- 見かけは、小さな泡の集合体で、この小さな硬い泡は、一つ一つが独立した気泡になっていて、この中に熱を伝えにくいガスが封じ込められています。このために、硬質ウレタンフォームは長期に亘って他に類を見ない優れた断熱性能を維持します。

- 硬質ウレタンフォームはプラスチックフォームの中で最も優れた断熱性能を有しています。これは独立した微細な気泡の中に熱伝導率が極めて小さいガスを閉じ込めているからです。この為、硬質ウレタンフォームは他のプラスチックフォームや無機系断熱材に比べて、経済的な厚みで優れた断熱性が得られます。

-

耐震パネル

- 耐震性能を強化した高耐震パネルです。

- 4層のファイバーボードと断熱材(硬質ウレタン)、エンジニアリングウッドなどをパネル化したもので、工期短縮や施工精度の向上にも貢献しています。

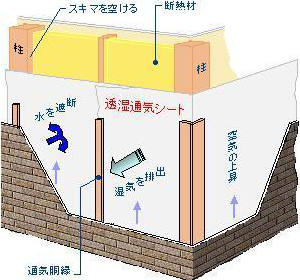

外壁工事:透湿防水シート施工 2016.5.24

-

雨・風を通さず、湿気を逃す、透湿防水シート

- 台風や暴風雨により、万が一外壁から雨水が侵入しても、高機能な透湿防水シートを施工しているから安心。躯体まで雨水を通さない防水性、室内の余分な湿気を外へ逃がす透湿性を兼ね備えているので、結露を抑制し、壁体内の劣化を防ぎます。

- 透湿防水シートは構造用合板の上にタッカーで留めながら貼っていきます。この透湿防水シートは、外壁の仕上材の内側に侵入してきた雨水を防ぐためのものです。

- そこで大事なのは、シートの重ね代です。上下の重ね代は100mm以上が基本ですが、シートそのものに重ね代を何mmとするべきか記載されていることが多いので、これを守るようにします。

- 通常、この透湿防水シートはロールになったものが持ち込まれて、横方向へ張っていくので、ぐるりと建物を巻いていくようなイメージになります。よって、横方向の重ねる部分は生じないことが多いのですが、重ねる部分が生じる場合には重ね代が必要です。

- 透湿防水シートの張る順序は、雨水の侵入を防止するため下から順に張っていき、上側の透湿防水シートの方を上から重ねるように張ります。

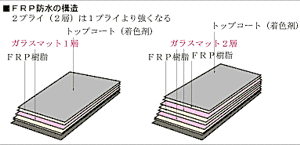

バルコニー・ベランダの防水工事 2016.5.24

- 床面には下地材として構造用合板を施工します。床は雨水が排水溝の方へ流れるように勾配を付ける必要があり、その勾配は1/50以上とします。

- 排水溝も雨水が排水口(ドレイン)へ流れるように勾配をつけねばなりませんが、その勾配は1/100以上です。これらの勾配は、雨水がバルコニーの床面に溜まらないようにするために大事なものです。

- バルコニーでは壁面の立上りも大事で、腰壁(バルコニーの外側の壁)の立上り部分は250mm以上の高さで、室内側の壁(サッシ枠の下)の立上り部分は120mm以上の高さとします。

- 床面から壁面の立上りまで防水層を施工しますが、バルコニーの防水は、FRP防水とします。

-

FRP防水

FRPとは

- FRPは繊維強化プラスチック(Fiberglass Reinforced Plastics)の略称で、ガラス繊維などの強化材(補強材)で補強されたプラスチック、という意味です。FRPは数々の優れた特性を持っており、例えば強度・耐水性・成型性が優れていることから、船舶、水槽、バスタブ、波板、自動車、屋根材等として広く使用されています。

-

FRP防水の概要・特長

- FRP防水は、優れたFRPの特性を防水分野に応用したもので、防水層は軽量かつ強靭、耐熱性・耐食性・耐候性などに優れているという特長があります。

- FRP防水は、液状の不飽和ポリエステル樹脂に硬化剤を加えて混合し、この混合物をガラス繊維などの補強材と組み合わせて一体にした塗膜防水です。従って出来上がった防水層は、継ぎ目のないシームレスな層となり、優れた防水性能を発揮します。また、塗膜の硬化速度が速いため、何層も塗り重ねる仕様でも1日で施工を完了させることが可能です。

構造躯体:筋交い(筋違い)・間柱・金物 2016.5.13

- 筋交いとは、柱と柱の間に斜めに施工するもので、耐震性に有効な部材です。

- 筋交いは柱と柱の間に(対角線)に取り付けますが、たすき掛け(クロスするように施工)する箇所(ダブル筋交い)と片掛けする箇所(シングル筋交い)があるので、設計図書と照合しながら工事を進めていきます。

- 筋交いの端は、筋交い金物(筋交いプレート)により柱や横架材(梁など)へしっかり留めておきます。

- 次に間柱の施工時についてです。間柱は、通し柱や管柱の間に施工されますが、筋交いと交差する箇所があるので、その部分は前もって加工(欠きこみを入れる)しておきます。

- 軸組工法の一部で筋交いを使用せずに耐震上、有効な壁(耐力壁)を設けることもあります。通常、筋交いのある壁を耐力壁と考えますが、筋交いを用いずに耐力面材を用いる耐力壁もあります。

- ニルバホーム姫路では外壁部分に耐震パネルを併用する場合があります。

-

耐震パネル

耐震性能を強化した高耐震パネルです。 - 4層のファイバーボードと断熱材(硬質ウレタン)、エンジニアリングウッドなどをパネル化したもので、工期短縮や施工精度の向上にも貢献しています。

- 面材としてサーモプライを使用します。

-

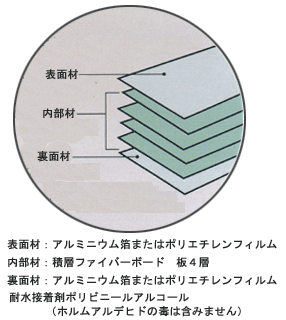

サーモプライ

- サーモプライは、厳密な品質管理のもと耐水・耐候処理された4層の長尺繊維板と、アルミニウム箔とポリエチレンフィルムの表・裏面の被覆材を耐水接着剤(ポリビニルアルコール)を使用して圧力によって圧締した積層板です。

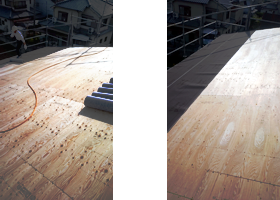

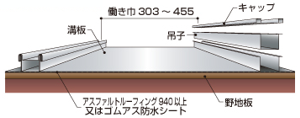

屋根工事:野地板・ルーフィング・屋根仕上材 2016.5.9

- 屋根の工事は、上棟(棟上げ)後に行います。まずは、屋根の下地工事を行い、下葺き材(ルーフィングなど)を施工し、最後に屋根の仕上げ工事へと工事が流れていきます。

- 屋根の最頂部に棟木があり、この棟木から軒桁へと垂木が架けられます。この垂木は母屋(棟木と同一方向に架かっている木材)と直交するように架けられていきます。

- 垂木の上に野地板を釘で貼っていきます。この野地板が屋根材の下地材となります。野地板は構造用合板で、厚12mmのものを使用します。

- 野地板の施工を終えれば、次は屋根の下葺き材の施工です。下葺き材はアスファルトルーフィングを使用します。

- アスファルトルーフィングは防水シートで、屋根の仕上材から中へ侵入してきた雨水を防ぐためのもので、大変、重要なものです。

- このアスファルトルーフィング(防水シート)は、屋根の勾配の下手側から施工していき、上手側のものを下手側の上に重ねるようにします。その重ね代は100mm以上必要です(上下)。逆の重ね方をしてしまいますと、雨水が侵入してしまうリスクがあります。また、左右(横方向)の重ね代は200mm以上です。

- 最後に屋根の仕上げ工事です。軽量で地震に強く、高耐久の鋼板瓦棒葺きです。

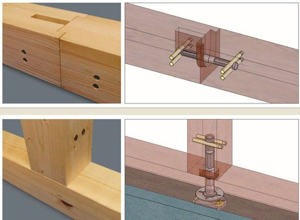

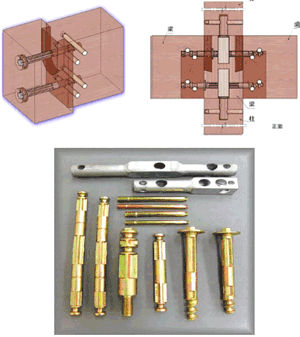

構造躯体:建て方 2016.5.7

- 建て方とは、土台、柱、梁と施工していき、棟上げするまでの工程です。

- まず、1階部分の土台の上に柱を立てていきます。1階の土台から2階の天井部にある軒桁まで通す柱が通し柱で、1階の土台から2階の床部にある胴差までの柱が管柱です。この胴差から軒桁までの柱も管柱です。柱の間に設けるものを間柱と言い、柱の二つ割の寸法の材料です。土台と柱は、APS金物(APS工法)で緊結します。

- APS金物(APS工法)の詳細は→

- サッシが入る位置(窓の位置)には、窓の枠組みを作ります。窓の上端の部分が窓まぐさ、下端の部分が窓台です。

- 胴差や梁といった横架材で柱と柱を水平方向につないでいきます。このとき、柱と梁はAPS金物(APS工法)でしっかりと留めます。

- APS金物(APS工法)の詳細は→

- 次に、2階の構造用合板(剛床)を張っておいてから、2階部分の胴差から軒桁までの柱(管柱)を設置していきます。2階の柱を立てれば、桁や梁といった横架材で柱を水平方向につないでいきます。

- 2階の天井部の梁(小屋梁)から上に、小屋束・母屋、垂木(たるき)、棟木、野地板と設置しておきます。これらを小屋組と言います。棟木まであげれば、いわゆる上棟(棟上げ)です。

-

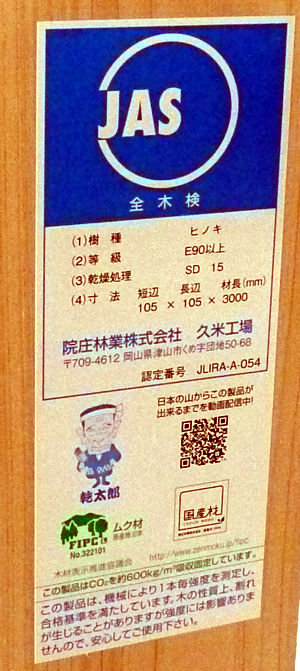

柱 樹種等:桧 乾太郎

乾太郎

- 国産ヒノキの芯持ち無垢材、ヒノキの性能を最大限に引き出した木材、それが『匠 乾太郎(たくみ かんたろう)』

- 耐久性に優れたヒノキは、建築に適した樹種として世界中で活用されています。特にここ日本では、古来から寺社仏閣に欠かせない木材として愛用され、ヒノキが使われた建築物には法隆寺や薬師寺のように1000年以上の歴史を持つものもあります。

- ヒノキが日本の建材として選ばれてきた理由は、長期間に渡ってその強度が維持される点や、抗菌性や防虫性にも優れている点が挙げられます。また、私たちにリラクゼーションと安心をもたらす芳香や上品な木目もヒノキの大きな魅力です。

- 『匠 乾太郎(たくみ かんたろう)』は、樹齢50〜60年の原木につき一本しか採れない芯持ち材としてヒノキの性能を最大限に引き出した、国産ヒノキの天然無垢材ブランドです。

- 独自の乾燥技術で背割りなし!

- こだわったのは含水率15%の壁

- 『匠 乾太郎(たくみ かんたろう)』に背割りはありません

- 院庄林業のヒノキ材が特別な理由は乾燥の工程にあります。独自に開発された乾燥技術によって、一般的なヒノキ材よりも含水率を大幅に低下させることに成功しました。これによって、本来繊維の収縮率を分散させるために入れなくてはならない背割りをなくすことができます。木材の強度を低下させたり、経年によって歪みや亀裂の原因となる背割りは天然無垢材の欠点のひとつでしたが、院庄林業の『匠 乾太郎』はそれを克服し、これまで集成材でしか実現しなかった高い安定性を可能にしました。

-

梁 桁 樹種:米松KD(無垢材)

-

米松

- 適度に堅さや重さがあり、長大材が製材できるので構造材として使用される事が多いが樹齢300年から500年のオールドグロスと呼ばれる良質の原木から採られる柾目板は家具や建具、装飾、内装材および長大材の利点を活かした住宅の梁材としても重宝されています。

- 耐水性や防虫性および強度面でも優れていますが、塗装には若干注意が必要ですので、無垢材本来の色調や質感を生かした使い方をお勧めいたします。

-

防腐・防蟻処理

- 地盤から1mまでの軸組に薬剤を塗布します。

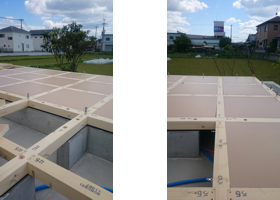

床の施工(床組)2016.4.29

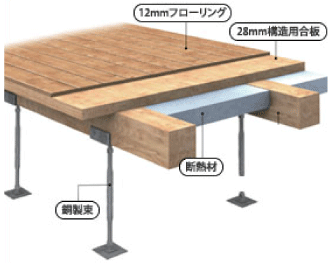

- ニルバホーム姫路では、床組は、水平方向の力に強い、根太を用いない剛床(根太レス工法)とします。

- 大引を施工します。1000mmピッチ(間隔)で105mm角の大引を設置していきます。この大引は下から束(鋼製束)で支えます。

- 床下の断熱材設置後、剛床(根太レス工法)ですので、厚さ28mmの構造用合板を土台に釘で打ちつけていきます。

-

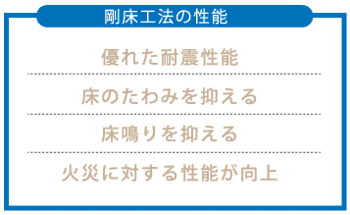

剛床工法

- 剛床工法とは、根太を設けず床下地合板の厚みを厚くして、直接梁材に留め付ける床組みで、根太工法に比べ地震や台風時に発生する水平力に対して強く、火打ち梁を省く事が出来ます。

-

構造用合板

- 合板のうち、構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られたものをいう。構造用合板は、主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる。構造用合板は、日本農林規格 (JAS) で定められている。

- 構造用合板を使って耐力壁や耐力床を作ることにより、耐震性・耐風性を飛躍的に高めることができる。また、副次的な効果として、気密性や防音性を高めることができる。

床下断熱工事 2016.4.29

- 床下の断熱材(硬質ウレタンフォーム)を敷き込みます。

-

硬質ウレタンフォーム

- 硬質ウレタンフォームとはイソシアネート基を2個以上有するポリイソシアネートとヒドロキシル基を2個以上有するポリオールを、触媒、発泡剤、整泡剤などと一緒に混合して、泡化反応と樹脂化反応を同時に行わせて得られる、均一なプラスチック発泡体です。

- 見かけは、小さな泡の集合体で、この小さな硬い泡は、一つ一つが独立した気泡になっていて、この中に熱を伝えにくいガスが封じ込められています。このために、硬質ウレタンフォームは長期に亘って他に類を見ない優れた断熱性能を維持します。

- 硬質ウレタンフォームはプラスチックフォームの中で最も優れた断熱性能を有しています。これは独立した微細な気泡の中に熱伝導率が極めて小さいガスを閉じ込めているからです。この為、硬質ウレタンフォームは他のプラスチックフォームや無機系断熱材に比べて、経済的な厚みで優れた断熱性が得られます。

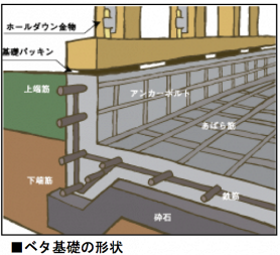

木工事:土台敷 2016.4.29

- 土台敷きとは、基礎コンクリートの上に土台や大引を設置していく作業です。

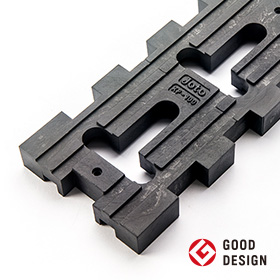

- 基礎の天端には基礎パッキンを敷いていきます。基礎パッキンは、基礎と土台の間に設置するもので、床下と外部の換気を目的としています。以前は、基礎に換気口(長方形の穴)をあけて換気していましたが、今は基礎パッキン工法が主流です。

-

Joto キソパッキン

- ・【しろあり保証1000・しろあり保証制度必須部材】

- ・基礎と土台を絶縁し、湿気を効率よく排出。 省エネ・耐久性向上・耐震安全性を実現します。

- ・基礎のクラックの発生を防ぎ、耐力を向上させます。

-

土台

-

樹種:米ヒバKD材(無垢材) 特一等級

-

米ヒバ

- 学術的には、ヒノキ科ヒノキ属で、世界的にも数少ない桧の一種です。かつてこの木が我国に紹介された時に、材色は白色に近く、薄い黄色で「青森ヒバ」に似ている事から、「北米ヒバ」という意味で『米ヒバ』と俗称がついています。

- 材質は、極めて耐水性が強く、桧と同等の天然成分を持っており、薬剤を使わなくても、白蟻に対して極めて強い抵抗力を持っています。

-

KD材

- KD材はKiln Dry Woodの略で,乾燥機(Kiln)を用いて人工的に乾燥させた木材を意味します。

- 日本では,木材の乾燥程度を日本農林規格(JAS)によって規定しています。.建築用針葉樹製材の乾燥度を,含水率によって三種類に区分しています。

- 従来の木造住宅建築では,製材して間もない乾燥の不十分な木材が多く使用されてきましたが,近年強度や寸法精度の高い構造用材料の要求が高まり,乾燥材が次第に普及しつつあります.

-

無垢材

- 天然材を、住宅の建築用材として加工した木材を「無垢材」といいます。

- 無垢材は生きている木材で、化学物質を含まない自然素材です。したがって、無垢材で建てた家は、シックハウス症候群のような化学物質の汚染はありません。

- 無垢材には調湿作用があります。室内の湿気が多ければ湿気を吸収し、乾燥すれば湿気を放出して室内の湿度を調節する作用を持っています。

- 無垢材の多くが湿気に強く、かつ樹脂を多く含んでいることから、水や雑菌などから家を守る性質があります。

基礎工事:基礎のコンクリート打設 2016.4.12

-

基礎工事:基礎の底盤部分(スラブ)のコンクリート打設

- 基礎コンクリートの打設は、底盤(スラブ)部分と立上り部分の2度に分けて行う2度打ちです。

- 基礎の外周に沿って、捨てコンクリートに描かれた芯墨又は遣り方の水糸を基にして型枠を設置していきます。

- コンクリートの設計強度は通常21KN/c㎡のレディーミクストコンクリート(工場調合による生コンクリート)を使用し、工場から配合計画書などの書類によりその品質が明示されます。

- 生コンミキサー車から圧送車へ生コンを移し、この圧送車からポンプを使用してコンクリートを打設していきます。

- 狭い道路などの状況によっては人力やシュート(U型の形状をしたコンクリートを流す大きな樋)により打設する場合もあります。

- 打設したコンクリートはバイブレータで締め固めを行います。これは、ジャンカやコールドジョイントなどが出来ないようにするために必要な作業です。これにより、コンクリートが隅々に行き渡るようになり、且つ余計な空気や水分を出すこともできます。

- その後は、打設したコンクリートの表面を平滑に仕上げる作業(均し作業)が入ります。この作業には、コテなどを使います。この工程を怠りますと表面にひび割れ(クラック)が生じる可能性が高くなります。

-

-

基礎の立上り部分のコンクリート打設

- 基礎立上り内部の型枠やアンカーボルトなどに問題がなければ、立上り部分にコンクリートを打設します。

- ここでも底盤のときと同様に、バイブレータなどで余計な空気や水分を抜き、しっかりと締め固めを行います。

- その後、立上りの天端部分(一番上の水平な部分)をコテで平滑にします。その上から、レベラーを流して基礎天端(きそてんば)を水平に仕上げます。

- しばらく養生期間をおき、コンクリートが固まれば型枠を撤去します。

- 養生は、コンクリートを乾燥させるためであるのはもちろんですが、コンクリートが膨張しようとしますので、乾燥するまでは型枠で固定しておかなければなりません。その養生期間は、一般的には3~8日程度ですが、ニルバホーム姫路では最低14日間養生期間をおきます。

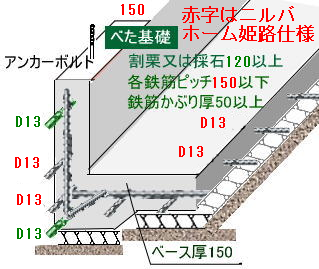

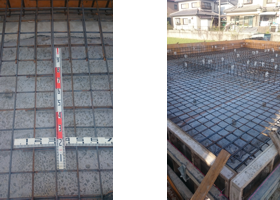

基礎工事(ベタ基礎):基礎配筋 2016.4.9

-

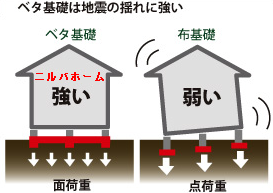

べた基礎とは?

べた基礎とは建物の真下部部分の全てを鉄筋コンクリートを用いた基礎で施工するものです。全体の鉄筋を配してコンクリートを打設していきます。基礎に比べると基礎面積が非常に大きく、建物の荷重を基礎全体で分散して受け止めることができ、地盤への荷重を分散させることができます。 - べた基礎のメリットとしては、シロアリが地中から床下へ侵入することを防ぐことができることや地面からあがってくる湿気を防ぐことができることが挙げられます。コンクリートがあるためにこれらを防ぐことができるのです。

-

配筋

配筋は基礎の底にあたる底盤(コンクリートスラブ)を先に行い、その後、基礎の立ての部分にあたる立上り部分を行います。鉄筋と鉄筋は結束線で結んで固定します。

地業工事 2016.4.5

-

根伐り

基礎を作るために地盤を掘削する作業のことです。ユンボで地盤を掘削していきます。

-

砕石・転圧

基礎の下となる部分の全体に砕石を敷き詰めます。その砕石の上から、しっかりランマーで転圧して締め固めを行います。

-

防湿シート

- 防湿シートは、基礎の底盤部分を覆うように敷いていきます。これは、地面からあがる湿気を防ぐためのものですので、隙間が出来たり破れ(欠損)箇所ができないようにしていきます。何枚もの防湿シートを使用するので、シートとシートを重ねて敷いていきます。

-

捨てコンクリートの打設

- 捨てコンクリートを打設した後のものです。通常、捨てコンクリートは、根伐り底の部分にミキサー車が来て打設していきます。捨てコンクリートの主たる目的は墨出しの為で、遣り方で引いた水糸を基準にコンクリートの表面に壁芯と型枠の位置及び人通口を標します。これにより型枠と鉄筋の位置決めを判り易くします。

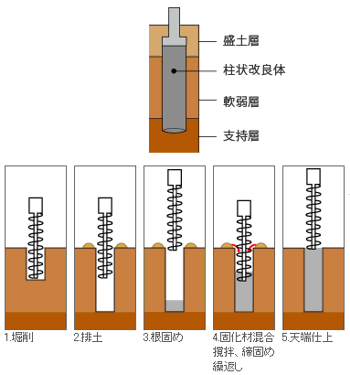

地盤改良工事(柱状改良工法)2016.3.28

地盤調査 2016.3.5

- 建物は、基礎や土台、柱、梁などの主要な構造部分が大事であることは多くの方が理解されておりますが、この建物を支えている地盤が軟弱であってその対策をしていない、もしくは対策が不十分であれば、地盤沈下が起こってしまい、せっかく建物の工事品質が高くても建物が傾いたり、基礎や壁にひび割れが生じたりすることがよくあります。

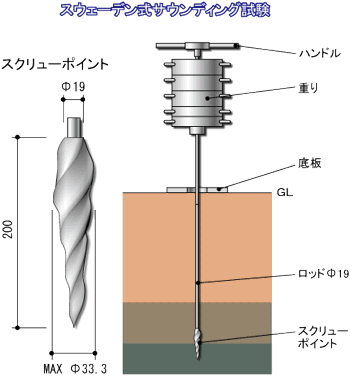

- 住宅の新築工事前に行われる地盤調査とは、住宅をしっかり支持できる地盤であるかどうか調査するもので、地盤調査の結果次第では地盤改良工事(地盤補強工事)を行うことになります。地盤調査では、地面からの深さごとの地質や地盤の固さを調査して、それをまとめた報告書を作成します。地盤調査の方法には種類がありますが、住宅建築前の地盤調査の場合にはスウェーデン式サウンディング試験を用います。

-

スウェーデン式サウンディング試験とは

- 地盤調査方法の一つで、木造住宅を建築する場合は、この方法が用いられます。

先端がキリ状になっているスクリューポイントを取り付けたロットに荷重をかけて、地面にねじ込み、

25センチねじ込むのに何回転させたかを測定します。